Anime, corpi, Paesi ibridi

Nel libro di Lin Hsin-hui, l'intelligenza artificiale ridefinisce l'intimità e l'identità in modo tremendamente alienante

Buon primo maggio! Tra i preparativi per l’episodio #100 (che arriva la prossima settimana, ne riparliamo alla fine) e anche l’avvicinarsi del Salone del Libro, non ho molto di cui raccontarvi… ancora.

MA

con l’occasione dell’uscita di Intimità senza contatto di Lin Hsin-hui, taiwanese, per ADD Editore, ho pensato di lasciarvi un approfondimento di un mio ex collaboratore molto in gamba, Giovanni Stigliano Messuti, sull’influenza che il Giappone ha avuto su questo Paese, per poi parlarvi meglio del libro in questione. L’articolo è del 2022 e, pur tralasciando per motivi di spazio una breve parte dedicata al cinema, risponde a una domanda che mi sono posta durante la lettura del romanzo: perché temi e stile mi sono così familiari?

Siamo nel bel mezzo della Golden Week, che si conclude il 5 maggio con la festa dei bambini. Come si chiamano i festoni che vengono appesi in questa occasione?

a. Komorebi

b. Koinobori

c. Taketori

d. Fuubutsushi

Al solito, alla fine della newsletter trovate la risposta.

From the Archives: Ombre giapponesi su Taiwan – influenze e ricerca d’identità

Taiwan e Giappone: una storia lunga un secolo

Dalla moda ai fumetti, dal cibo alla musica, passando per la letteratura e il cinema, nonostante l’affievolirsi del fascino esercitato dal Cool Japan all’estero, Taiwan e i suoi abitanti continuano a dimostrare un entusiasmo travolgente e genuino verso la cultura – soprattutto pop – dell’Arcipelago, tanto da rappresentare un unicum nel panorama estremorientale, dove le angherie delle truppe nipponiche, in combinazione alle posizioni negazioniste mantenute nel secondo dopoguerra, sicuramente non hanno aiutato a ricucire i rapporti.

In un momento storico in cui il centro di gravità dell’economia mondiale va spostandosi sempre più verso la Repubblica Popolare, che con crescente aggressività punta a farsi riconoscere come l’unica vera Cina, potrebbe sembrare che tale amore di Taiwan per il vicino giapponese sia dettato da mere esigenze strategiche. In realtà, si tratta di un fenomeno lungo un secolo e che affonda le proprie radici nella questione identitaria del popolo taiwanese, il cui patrimonio culturale è frutto di una straordinaria quanto problematica ibridazione.

L’eredità del periodo coloniale

Provincia periferica e negletta dell’Impero Qing, l’isola di Formosa, corrispondente all’attuale Cina Repubblicana, fu ceduta nel 1895 in seguito alla sconfitta nella Prima Guerra Sino-giapponese, che aveva visto le due potenze darsi battaglia per la supremazia sulla penisola coreana. Ebbe così inizio un travagliato processo di modernizzazione, con cui il Giappone Meiji, arrivato in pochi decenni a controllare la sua prima colonia, aveva tutto l’interesse a dare dimostrazione delle proprie capacità amministrative agli osservatori occidentali. Ricorrendo sia alla mediazione che alla forza bruta, i governatori inviati da Tokyo si impegnarono a riportare sotto il controllo statale i territori abitati dalle popolazioni aborigene, sino ad allora lasciate pressoché indisturbate dai funzionari Qing.

Nonostante gli attentati e le rappresaglie da entrambe le parti, che per circa un ventennio complicarono la convivenza tra nuovi arrivati e nativi, sin dai primi mesi il governo coloniale si impegnò nella costruzione di scuole, cliniche, reti fognarie, ferrovie e altre infrastrutture fondamentali degli stati moderni, combattendo al contempo la dipendenza da oppio – che affliggeva la quasi totalità della popolazione maschile adulta – e l’analfabetismo. Riconosciuti i miglioramenti oggettivi che tali innovazioni avevano portato nel proprio stile di vita, sempre più tribù accettarono la leadership giapponese, lasciando che i loro figli venissero cresciuti come sudditi dell’imperatore, imparando la lingua nazionale e praticando le arti tradizionali nei club scolastici. Complici il clima progressista della Democrazia Taishō (1912 – 1926) e gli occhi del mondo ancora puntati sull’Estremo Oriente, Taiwan divenne il fiore all’occhiello dell’Impero, che proprio in quegli anni premeva l’acceleratore sull’integrazione paritaria – o quasi – dei sudditi delle colonie.

Retorica panasiatica a parte, non si può negare che l’amministrazione coloniale di Taiwan fosse orientata anzitutto allo sfruttamento delle risorse e della forza lavoro dell’isola, presto trasformata nello zuccherificio dell’intera nazione – nonché in una riserva di giovani provvisti dello “spirito di Yamato” (Yamato damashi), da mandare al fronte allorché la situazione fosse degenerata. Ciò detto, bisogna comunque riconoscere agli occupanti giapponesi il merito di aver portato modernità, stabilità e benessere in un territorio che i precedenti padroni – spagnoli, olandesi, britannici e infine cinesi – si erano limitati a occupare in senso strettamente letterale, senza operare riforme sistemiche o provare a convivere con gli aborigeni invece di segregarli.

Inoltre, in virtù della sincera adesione della nuova generazione di taiwanesi ai valori del sistema imperiale, l’isola non ebbe mai a patire la atrocità perpetrate invece in Corea e Manciuria, dove la forte identità culturale – che racchiudeva in sé l’embrione di quella nazionale – aveva portato alla nascita di movimenti di resistenza ideologizzati e ben organizzati, contro i quali i rispettivi governatori decisero di reagire con inaudita violenza. Di conseguenza, si spiega perché ancora oggi l’opinione pubblica taiwanese esprima un giudizio tutto sommato positivo sul periodo coloniale, frutto dei racconti e ricordi delle due generazioni cresciute sotto l’egida del Sol Levante, il cui sistema scolastico ed economico avrebbero continuato a fungere da modello anche dopo la restituzione alle forze cinesi del Kuomintang nel 1945.

Non diversamente da quanto accadeva sul continente, anche a Taiwan i primi anni del dopoguerra furono contraddistinti dalla caccia agli oppositori politici – comunisti, in questo caso –, una situazione che fu purtroppo normalizzata dall’instaurazione della legge marziale da parte del generalissimo Chiang Kai-Shek, protraendosi dal ’49 all’87. Si venne così a creare un netto contrasto tra la vita politica del paese – ferma al monopartito, alla paranoia rossa e al militarismo – e i cambiamenti posti in essere dalle riforme economiche liberali, che avevano reso la società taiwanese più ricca, colta e, di conseguenza, assetata di prodotti di largo consumo provenienti dall’estero.

In questo clima di limitazione delle libertà individuali da un lato e di apertura di Taiwan agli stimoli esterni dall’altro, film e prodotti pop giapponesi e di Hong Kong la facevano da padrone, ergendosi a modelli di democrazia per un paese che, nonostante il conquistato benessere, era ancora oppresso dall’autoritarismo.

L’influenza giapponese sugli artisti contemporanei

Un fumetto che racconta con dovizia di particolari il periodo di massima insofferenza della gioventù taiwanese a fronte delle nuove tendenze provenienti da Giappone e Stati Uniti è il mémoire I miei anni Ottanta a Taiwan (2018) di Sean Chuang, dove l’affresco dell’infanzia/adolescenza dell’autore rappresenta di fatto un grande omaggio ai robottoni in stile Mazinga, ai film di arti marziali e al cinema d’autore giapponese, al centro della sua maturazione artistica e personale. In particolare, negli anni immediatamente precedenti il rilassamento della legge marziale, il Giappone non rappresentava soltanto il maggior fautore della crescita di Taiwan – lo zio del protagonista lavorava per una grossa ditta con sede a Tokyo, e non a caso a lui Sean si rivolge per farsi comprare una costosissima action figure di nipponica fattura, in uno degli episodi rievocati – , ma anche un esempio di contestazione e ardore giovanile, al punto da proiettare un’aura di ribellione anche su quei media, come i manga per ragazzi, che di anti-establishment magari avevano poco o nulla, rendendoli irresistibili per il pubblico in età scolare.

Sulla stessa lunghezza d’onda si attesta anche l’animazione taiwanese più recente, i cui maggiori esponenti sono nati poco prima o dopo il fatidico Massacro di Lieyu, che segnò la fine del cosiddetto Terrore Bianco e dell’annessa repressione poliziesca. In On Happiness Road (2017), altro racconto d’infanzia in odore di Taniguchi – e in particolare di Quartieri lontani (1998), per l’approccio al passato in quanto materia narrativa e per lo sguardo nostalgico dell’alter ego adulto su quello bambino –, la regista Sung Hsin-yin utilizza la scomparsa della nonna, i cui funerali la richiamano a Taipei dagli Stati Uniti, come figura del proprio senso di sradicamento e perdita di identità, in quanto emigrata ma anche in quanto taiwanese cresciuta in un’epoca di cambiamenti epocali, irriconoscibile rispetto a quella dei propri genitori.

Nel solco della tradizione del migliore slice of life giapponese, il film consta di una galleria di volti e incontri fortuiti, per mezzo dei quali la regista/protagonista ricostruisce un affresco della società taiwanese di ieri e di oggi, dove certe cose restano sempre le stesse – il figlio di papà che ha fatto carriera in politica, l’amica hāfu dagli occhi azzurri mai completamente integratasi a causa del suo aspetto –, mentre altre sono specchio dei tempi che cambiano – il compagno di classe che, nonostante i pessimi voti e le umili origini, si è dato da fare e ha avuto successo –, nella consapevolezza che sono le piccole cose a determinare la direzione della nostra vita e, in ultima istanza, la nostra felicità – altra sfumatura filosofica squisitamente giapponese.

Sarebbe errato voler supporre una sudditanza culturale di Taiwan nei confronti dell’Arcipelago. Ferma restando l’influenza degli artefatti provenienti dalla Cina Popolare, di fatto mai venuta a mancare – nonostante gli sforzi delle autorità per tagliare ogni legame con gli usurpatori della madrepatria – e oggi rinforzatasi grazie all’enorme popolarità riscossa nel vicino Sud-Est Asiatico da programmi televisivi, musica e cinema made in RPC, la cultura dell’isola presenta oggi un sincretismo equilibrato e dinamico, i cui prodotti più recenti si caratterizzano anzitutto in quanto “taiwanesi”, e certo non come derivativi di qualche altra cultura egemone – o supposta tale.

In generale, si può dire che la caratteristica precipua dell’industria creativa taiwanese consista proprio nel non voler nascondere la propria ammirazione per la pop culture giapponese – cosa che invece continua a fare molto cinema coreano contemporaneo, nonostante alcuni dei suoi più grandi successi, Parasite (2019) incluso, vadano ad attingere proprio da quel repertorio – senza con ciò trasformarla in feticismo, ma cercando semmai di ampliarne lo spettro verso nuovi orizzonti.

Intimità senza contatto nell'era della connessione perpetua

All’inizio l’articolo parla di ibridazione ed effettivamente questa avviene ancora oggi, come già spiegato e come possiamo constatare anche da Intimità senza contatto, pur in una maniera quasi distopica: i temi affrontati, in fondo, accomunano Oriente e Occidente e consistono in una riflessione molto ampia e al contempo dettagliata sull’avanzamento e utilizzo della tecnologia - in particolare le intelligenze artificiali -, sul modo in cui ci relazioniamo per mezzo di essa e di conseguenza su cosa ci renda umani e come fare per mantenere (o perdere del tutto) questa “umanità”.

La protagonista del romanzo è stata selezionata per un programma di ibridazione bio-sintetica e facciamo la sua conoscenza proprio nel momento in cui avviene il suo “trasferimento” nel nuovo corpo sincronizzato con una metà artificiale identica a lei.

Ci troviamo, infatti, in un mondo in cui l’intelligenza artificiale ha preso fondamentalmente il controllo della vita umana, ottimizzandone la società e le relazioni. Solo che questa ottimizzazione è partita, a suo tempo, da un presupposto: grazie a una serie di analisi e di calcoli fatti grazie ai microchip cerebrali impiantati in tutta la popolazione mondiale, l’IA ha concluso che l’umanità è infelice per via del contatto fisico e dei rapporti interpersonali intimi, dunque ora sono tutti vietati.

La generazione della protagonista è la prima a sperimentare questa nuova forma di società, pur avendo conosciuto l’affetto fisico e umano, adattandosi così a uno stile di vita che genera soprattutto isolamento ed estraniamento. Nessuno esce più di casa, se non per motivi medici o per lavori che non possono esser svolti diversamente; la scuola si svolge nella realtà virtuale e ognuno si presenta in aula con l’avatar che preferisce; addirittura le esperienze, comprese quelle sensoriali, vengono pre-confezionate e vendute.

Nel leggere quest’ultimo aspetto in particolare, mi sono immaginata il corpo descritto asessuato, con una specie di pelle grigia e vagamente lucida e da qualche parte una porta per qualcosa tipo un dischetto, da infilare come un dvd. Invece, le esperienze sintetizzate descritte assumono la forma di caramelle, pastiglie, liquidi o addirittura sigarette… insomma qualcosa che possa essere assunto facilmente e farti godere di quei tre-quattro minuti di una sensazione che ormai, a livello fisico, è andata perduta.

I big data, l’iper-razionalità, l’amore e altri sentimenti programmati la fanno da padrone e, come dice bene Camilla Tettoni nella sua recensione in Pandora Rivista:

Il contesto taiwanese, la realtà di cui Lin fa parte e da cui trae spunto, diviene cassa di risonanza globale. In un’isola in bilico tra lo sviluppo tecnologico e la fragilità geopolitica, la questione del controllo algoritmico non è finzione ma possibilità concreta. Non è un caso che proprio nella Cina continentale si stiano sviluppando alcune tra le intelligenze artificiali più avanzate – DeepSeek, Baidu Ernie, SenseTime – né che Taiwan viva sotto la minaccia costante di un’integrazione forzata nel modello autoritario cinese. Lin non nomina direttamente questa realtà, ma la tensione geopolitica è ovunque. Il romanzo è, infatti, anche una riflessione politica, una forma di resistenza narrativa a una logica che vorrebbe assorbire ogni differenza.

Abbiamo visto come Taiwan abbia subito e subisca ancora influssi molto pesanti dai Paesi da cui è circondato. Anche da questo punto di vista, questa interpretazione di Intimità senza contatto ha il suo perché e rende ancor più estraniante l’intera vicenda della protagonista senza nome. Forse anche perché, in fondo, non sembriamo così lontani da questo o altri futuri digitali possibili in cui l’intelligenza artificiale prenderà sempre più piede.

Aggiornamenti

Sto leggendo…

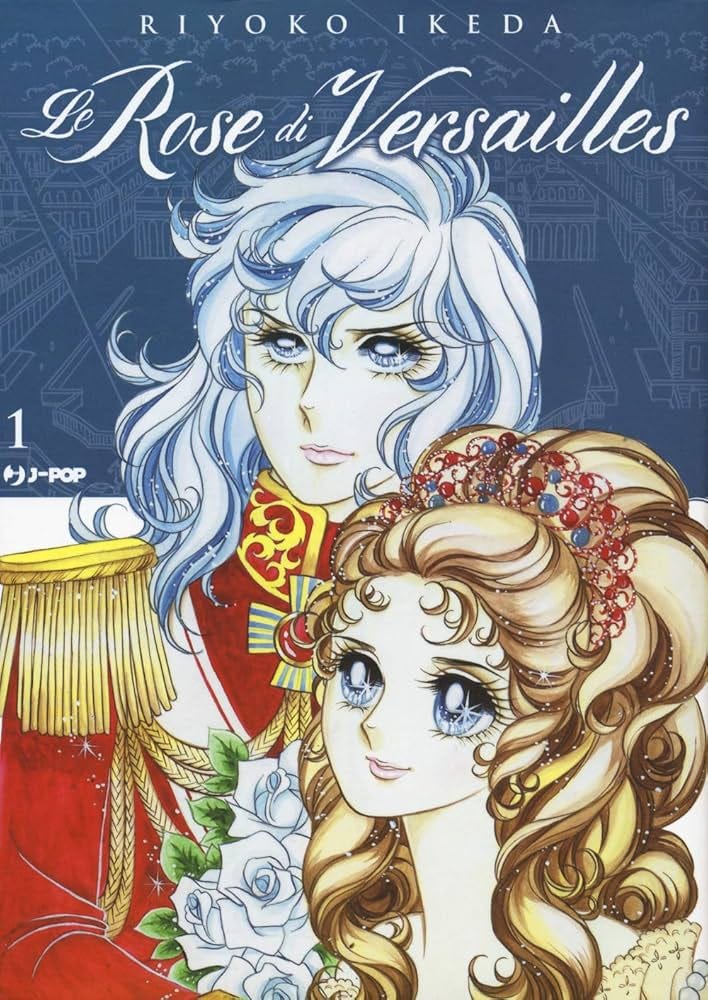

Poiché tra poco vi parlerò del nuovo film, capirete anche il motivo per cui ho deciso di rileggermi ora il manga de

Le Rose di Versailles aka Lady Oscar

La storia probabilmente la sapete, o magari no, quindi riassuntino:

Oscar François de Jarjayes è il comandante della guardia reale francese. In realtà è una femmina, ma è stata educata sin da bambina come un uomo e il suo compito è quello di proteggere nientemeno che la Regina di Francia, la giovanissima Maria Antonietta d’Austria. Quest’ultima è andata in sposa all’altrettanto giovane Luigi XVI, ma pur conducendo una vita sfarzosa e piena di piacevolezze, sogna il vero amore, che trova nella figura del Conte Fersen.

Oscar sarà per noi una guida all’interno della reggia di Versailles ma anche tra le vie di una Parigi impoverita dagli sperperi della corte e presto avviata verso la Rivoluzione, mostrandoci fino alla fine la sua affascinante e toccante evoluzione personale in quanto eroina di Francia e, semplicemente, come donna che si autodetermina e combatte per i propri ideali.

Un must.

Sto guardando

Le Rose di Versailles

Il nuovo film dedicato alla storia di Oscar, Maria Antonietta e tutti gli altri personaggi di Riyoko Ikeda, è approdato su Netflix proprio ieri, 30 aprile.

Essendo un film e non una serie, ovviamente il ritmo è completamente diverso: non solo i diversi episodi storici e drammatici che tutti conosciamo sono condensati in due ore circa, ma anche il movimento della regia e i modi in cui i personaggi parlano e interagiscono non ricordano per niente quelli dell’anime trasmesso la prima volta in Italia nell’82. D’altronde si vede dai disegni e dalla computer grafica che questo film vuole riproporre la storia originale in una chiave più moderna, svecchiandolo di quello che, in realtà, costituiva gran parte del suo fascino.

Un esempio di questa direzione che potrebbe far storcere il naso - e in effetti a me non è piaciuta particolarmente - è la scelta di inserire canzoni per accompagnare immagini barocche e riassuntive di alcune fasi della storia in cui, sì, magari non succede nulla di trascendentale, ma che allo stesso tempo servirebbero a delineare il carattere e i turbamenti dei personaggi, per giustificarne poi le azioni.

Nel giro di soli venti minuti ci saranno già tre sequenze musicali (per un totale di 16 canzoni in tutto il film!) e in più di mezz’ora ancora non si percepisce alcun pathos, nemmeno dopo momenti cruciali come il primo incontro tra Maria Antonietta e il Conte di Fersen. Anche da parte di Oscar, che pure si innamora del conte svedese, non troviamo spiegate con successo le motivazioni delle sue pene, così come il suo conflitto interiore viene ridotto ai minimi termini, tanto da far dubitare che si tratti della stessa storia nata dalla penna della Ikeda.

Oscar, Maria Antonietta, Rosalie, la contessa du Barry, Jeanne… il manga de Le Rose di Versailles si intitola così perché ha al centro tutte queste donne di un mondo, quello di Versailles e di Parigi, che in questo film non viene raccontato con la dovuta attenzione. Se non si conosce già l’opera originale, si avrà la sensazione che manchino tantissimi passaggi logici e che tutto sia tremendamente sbrigativo.

Soluzione? Leggetevi il manga, disponibile in una bellissima edizione, quindi non ci sono proprio scuse. Credetemi, del manga non vi pentirete mai, di questo film invece sì.

Soluzione Quiz

La risposta corretta è la B, i Koinobori. Sono dei grandi pennoni a forma di coloratissime carpe koi. Ogni famiglia con uno o più figli maschi le appende fuori di casa come buon auspicio per la loro salute, prosperità e forza. Le carpe, infatti, sono simbolo di tutto questo, in quanto capaci di risalire la corrente dei fiumi e si narra in una leggenda che un pesce sia riuscito in questa impresa, diventando un dragone e acquisendo l’immortalità. Ed ecco spiegato anche il perché l’innocuo Pokémon Magikarp diventa un fortissimo Gyarados!

Parleremo ancora di intelligenza artificiale su questi schermi e penso che la prossima

L’episodio numero #100 vi aspetta la prossima settimana e spero vi piacerà. Serviva soprattutto a far capire ai ragazzi che avevo davanti che le loro letture manga sono utili sia per rilassarsi, come è giusto che faccia la lettura in generale, sia per imparare qualcosa che porteranno con sé tutta la vita; ma anche fa capire agli adulti con cui avranno a che fare che non stanno perdendo tempo e che i manga possono benissimo essere un oggetto formativo con cui dare vita ad attività educative.

Ne riparleremo ancora la prossima settimana, poi avrò finito di ammorbarvi con questo traguardo e potremo pensare ai prossimi!

Se sei qui…

…è perché ti sei iscrittə a Tanuki Monogatari tramite il Substack di Japan Wildlife, oppure perché ti è stata inoltrata questa mail.

Tanuki Monogatari è per te che sei interessatə al Giappone, sì, ma non in modo superficiale: ti piacciono i collegamenti che si possono creare tra un argomento e l’altro, partendo da una tua passione, per poi scoprire cose nuove e arricchire il tuo bagaglio di conoscenze ed espandere i tuoi orizzonti.

Se conosci qualcunə che ama leggere e nutrirsi di idee, informazioni e riflessioni, potresti prendere in considerazione l’idea di consigliare l’iscrizione a Tanuki Monogatari, la newsletter del podcast Japan Wildlife, così da non perdere le prossime puntate e avere un amico tanuki che viene a trovarti ogni settimana.

Se vuoi sostenere ancor più concretamente il lavoro per Japan Wildlife, puoi lasciare una donazione su Ko-Fi

I nostri sponsor:

Dirim: https://www.dirim.it/

Granduomo: https://www.granduomocatania.it/

Sinfonia del gusto: https://www.sinfoniadelgustoroma.it/

Per suggerimenti e segnalazioni scrivi a alessia.trombini@staynerd.com